Latest Blogs

सायटिका: लक्षण, कारण, जांच, इलाज और डॉक्टर से कब संपर्क करें?

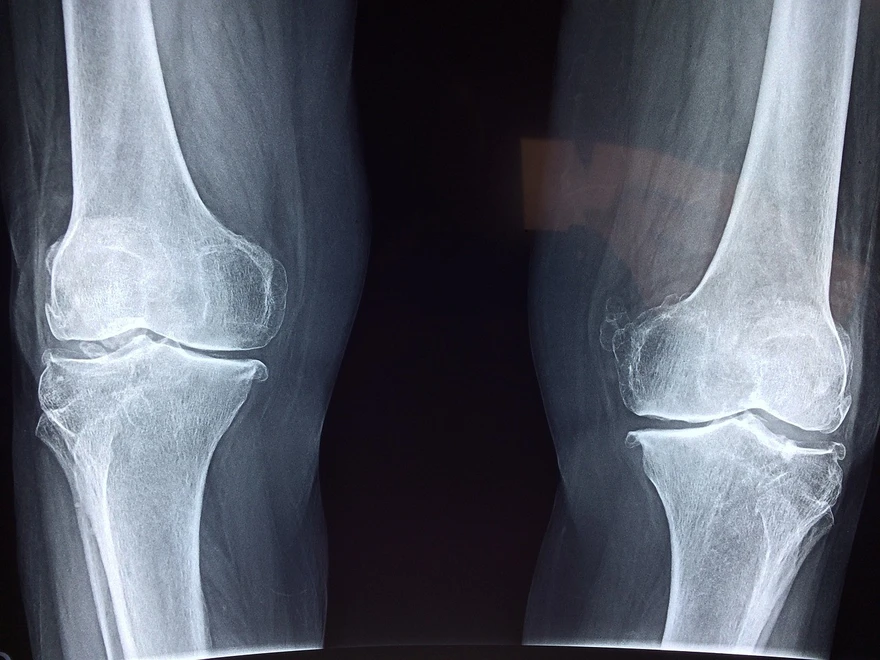

सायटिका क्या है? सायटिका एक प्रकार का दर्द होता है जो सायटिक नस की एक या अधिक जड़ों के दबने या चिढ़ने से उत्पन्न होता है। सायटिका पीठ दर्द के सबसे आम कारणों में से एक है, इसलिए इसके लक्षण पहचानना जरूरी है। ज्यादातर लोग जिन्हें सायटिका होता है, उन्हें कमर का निचला हिस्सा, कूल्हों और टांगों में दर्द, झुनझुनाहट और सुन्नपन महसूस होता है। अगर इसका सही समय पर पता न चले या इलाज न हो, तो सायटिका का दर्द लंबे समय तक बना रह सकता है और आपकी जिंदगी की क्वालिटी को काफी हद तक खराब कर सकता है। मरीजों को जल्दी और सही रिकवरी के लिए प्रोफेशनल मेडिकल केयर की जरूरत होती है। इस आर्टिकल के अगले हिस्से में इसके कारण, लक्षण, इलाज और कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। सायटिका के लक्षण सायटिका के दर्द से परेशान मरीजों को आमतौर पर नीचे दिए गए लक्षण हो सकते हैं: कमर का निचला हिस्सा के एक या दोनों तरफ लगातार दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव। कूल्हे या पीछे की तरफ दर्द भी आम है। पैरों में तेज चुभने जैसा दर्द, जो बैठने या खड़े होने पर और बढ़ जाता है। पैरों में सुन्नपन और कमजोरी महसूस होना। पैरों, पंजों और उंगलियों में झुनझुनाहट या सुई की चुभन जैसा एहसास। कभी-कभी, बहुत ही कम मामलों में, पेशाब पर कंट्रोल न रहना भी हो सकता है जो कौड़ा इक्वाइना के कारण होता है। अगर सायटिका के लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना आपके लक्षणों को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकता है। सायटिका के कारण सायटिका का दर्द आमतौर पर किसी अंदरूनी समस्या का नतीजा होता है। दर्द का सही इलाज तभी हो सकता है जब इसकी जड़ को पहले ठीक किया जाए। सायटिका का सबसे आम कारण होता है लंबर हर्नियेटेड डिस्क। कमर का निचला हिस्सा में होने वाला हर्नियेटेड या फिसला हुआ डिस्क आमतौर पर ज्यादा मेहनत, बढ़ती उम्र या किसी दुर्घटना के कारण होता है। ये सायटिक नर्व पर दबाव डालता है, जिससे दर्द और परेशानी होती है। गर्भावस्था में कुछ महिलाओं को सायटिका का दर्द बढ़ सकता है। कुछ मामलों में, लंबर स्पाइनल कैनाल में ट्यूमर बन जाने से दबाव बढ़ जाता है, जिससे सायटिक नर्व दब जाती है और सायटिका हो जाता है। स्पाइन या सायटिक नर्व में चोट लगने से भी ये समस्या हो सकती है। कई लोगों को “स्पोंडिलोलीस्थेसिस" (जब रीढ़ की हड्डी अपनी जगह से फिसल जाती है)। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस, जो बुजुर्गों में सायटिका का आम कारण है, इसमें कमर का निचला हिस्सा की स्पाइनल कैनाल सिकुड़ जाती है। जब ये सिकुड़न सायटिक नर्व को दबाती है, तो मरीज को दर्द, झुनझुनाहट और सुन्नपन महसूस होता है। एक दुर्लभ स्थिति जिसे कौड़ा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से की नसों को प्रभावित करता है, वह भी सायटिका का कारण बन सकती है। इसमें आमतौर पर पैरों में फैलने वाला दर्द और गुदा के आसपास दर्द होता है। सायटिका की जांच डॉक्टर सायटिका का निदान कैसे करेंगे? सायटिका के दर्द का इलाज शुरू करने से पहले, डॉक्टर एक शुरुआती जांच करेंगे, जिसमें वे आपकी लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। वे आपकी रीढ़ की हड्डी और पिंडली की मांसपेशियों की स्थिति देखने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। वे यह भी जांचेंगे कि ये मांसपेशियां कितनी मजबूत हैं और क्या ये ठीक तरह से काम कर रही हैं या नहीं। इसके बाद वे कुछ और गहरी मेडिकल जांचें करेंगे। इनमें से कुछ नीचे दी गई हैं: एक्स-रे: यह आपकी हड्डियों की एक इमेज लेता है। इससे डॉक्टर को आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी भी असामान्य वृद्धि, ट्यूमर, डिस्क में फ्रैक्चर या सूजन का पता लगाने में मदद मिलती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) और कम्प्यूटेड टोमोग्राफी (CT) स्कैन: यह जांच शरीर की हड्डियों और सॉफ्ट टिशू का स्पष्ट चित्र प्रदान करती है। इससे हर्नियेटेड डिस्क का पता चलता है और यह भी दिखता है कि कहीं कोई नस दब तो नहीं रही है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी: यह टेस्ट यह पता लगाने में मदद करता है कि आपकी सायटिक नसें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को कितना अच्छी तरह से ट्रांसमिट कर रही हैं। सायटिका का इलाज सायटिका के दर्द के लिए क्या इलाज हो सकते हैं? शुरुआती मेडिकल जांच के बाद, डॉक्टर कुछ घरेलू उपायों की सलाह दे सकते हैं। ये इस तरह हो सकते हैं: शारीरिक व्यायाम: डॉक्टर कुछ हल्के स्ट्रेचिंग, योग और एरोबिक एक्सरसाइज करने को कह सकते हैं, जिससे आपकी हैमस्ट्रिंग और पिंडली की मांसपेशियां रिलैक्स होंगी और दर्द भी कम होगा। हीट और कोल्ड थेरेपी: प्रभावित हिस्से पर ठंडी सिकाई (जैसे तौलिए में लपेटा हुआ आइस पैक) करने के बाद गर्म सिकाई करने से मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द में राहत मिल सकती है। ओवर-द-काउंटर दवाएं: अगर लक्षण बने रहते हैं, तो डॉक्टर कुछ और दवाएं भी दे सकते हैं। स्पाइनल इंजेक्शन, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो लोकल एनेस्थीसिया के तहत दिए जाते हैं, में सूजन कम करने वाली गुणधर्म होती है। ये दर्द और सूजन को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। स्पाइनल इंजेक्शन का असर 3 महीने तक रहता है। डॉक्टर फिजियोथेरेपी की भी सलाह दे सकते हैं। इसमें आप एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलकर एक्सरसाइज रूटीन तैयार करेंगे, जिससे नसों पर दबाव कम होगा और कोर मसल्स मजबूत होंगी। डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन दवाएं भी दे सकते हैं, जैसे सूजन कम करने वाली दवाएं और मसल रिलैक्सेंट्स। अगर ऊपर बताए गए किसी भी इलाज से राहत न मिले, तो आखिरी उपाय सर्जरी हो सकता है। सायटिका के दर्द में डॉक्टर को कब दिखाएं? अगर आपको मांसपेशियों में अकड़न या दर्द एक हफ्ते से ज्यादा समय तक हो रहा है और समय के साथ बढ़ रहा है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें। निष्कर्ष सायटिका का दर्द आम है और एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार यह करीब 10% से 40% लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन सही घरेलू देखभाल और मेडिकल गाइडेंस से आप अपने लक्षणों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जल्दी पहचान होने से इलाज की सही योजना बनती है। अपने इलाज के टेस्टिंग हिस्से को अच्छे से कराने के लिए आप मेट्रोपोलिस लैब्स जा सकते हैं। वहां हेल्थ चेकअप के साथ-साथ कई तरह की टेस्ट प्रोफाइल्स में से अपने मेडिकल ज़रूरत के हिसाब से सही ऑप्शन चुन सकते हैं। मेट्रोपोलिस में जाकर आज ही अपना टेस्ट शेड्यूल करें।

पानी से फैलने वाली 5 सबसे आम बीमारियां और उनसे बचने के तरीके

क्या आप जानते हैं कि दुनियाभर में करीब 2 अरब लोग गंदा और दूषित पानी पीते हैं? भारत में भी हर 10 में से 1 व्यक्ति को शुद्ध, साफ़ और सुरक्षित पीने का पानी नहीं मिलता। पानी जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है—ये न सिर्फ़ बीमारियों का बोझ कम करता है, बल्कि हमारी उम्र भी बढ़ाता है। लेकिन अगर यही पानी दूषित हो जाए, तो यह कई पानी से फैलने वाली बीमारियों (Water-borne Diseases) का कारण बनता है, जो कई बार जानलेवा भी हो सकती हैं। टायफॉइड, कॉलरा, गियार्डिया, ई. कोलाई, डायरिया, साल्मोनेला, शिगेलोसिस, अमीबायसिस और हेपेटाइटिस A—ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जो गंदे पानी से फैलती हैं। आगे हम जानेंगे 5 सबसे आम पानी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में, और उनसे बचने के आसान और असरदार तरीके। पानी से फैलने वाली बीमारियां क्या होती हैं? पानी से फैलने वाली बीमारियां वे रोग होते हैं जो दूषित पानी या पानी के स्रोत के संपर्क में आने से होते हैं। ऐसे पानी में हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी होते हैं जो शरीर में जाकर संक्रमण फैला देते हैं। जब पीने का पानी मल (फेसेज़) जैसे अपशिष्ट पदार्थों के संपर्क में आता है, तब वह और भी ख़तरनाक हो जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में ये बीमारियां ज़्यादातर तब फैलती हैं जब लोग झीलों, सार्वजनिक टंकियों, नलों और ट्यूबवेल जैसे असुरक्षित स्रोत से पानी पीते हैं। सिर्फ़ बैक्टीरिया और वायरस ही नहीं, बल्कि रासायनिक प्रदूषण और ज़हरीले पदार्थों की वजह से भी पानी से कई बीमारियां हो सकती हैं। 5 सबसे आम पानी से फैलने वाली बीमारियां और उनसे बचाव के तरीके टायफॉइड टायफॉइड या टायफॉइड बुखार एक आम संक्रमण है जो विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन के सेवन से फैलती है। खराब सफ़ाई व्यवस्था की वजह से यह बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर समय पर इलाज न हो, तो टायफॉइड से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं और यह जानलेवा भी बन सकता है। लक्षण तेज़ बुखार थकावट मांसपेशियों में दर्द पसीना आना भूख कम लगना वज़न कम होना दस्त या कब्ज़ बचाव और इलाज टायफॉइड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप टायफॉइड-प्रवण क्षेत्रों में यात्रा के समय टीका लगवाएं। इससे बचने के लिए घर का पका हुआ खाना और साफ़ किया गया पानी ही पिएं। अगर किसी को टायफॉइड हो जाए, तो उसका इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जा सकता है। कॉलरा पानी से फैलने वाली बीमारियों की सूची में एक और बीमारी है कॉलरा, जो Vibrio cholera नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉलरा आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ गरीबी और गंदगी अधिक होती है। यह मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। हालांकि कॉलरा जानलेवा हो सकता है, लेकिन केवल 10 में से 1 व्यक्ति में ही जानलेवा लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण शरीर में पानी की कमी दस्त मतली उल्टी पेट दर्द प्यास लगना मांसपेशियों में ऐंठन बचाव और इलाज अगर आप ऐसे क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं जहाँ कॉलरा अक्सर फैलता है, तो आपको बचाव के उपायों की जानकारी होनी चाहिए। साबुन से हाथ धोएं। गर्म और पूरी तरह से पका हुआ खाना खाएं। अगर सलाद खाना हो, तो ऐसे फल और सब्ज़ियाँ चुनें जिन्हें आप खुद धो, छील और काट सकें। तभी पानी पिएं जब आपको उसके स्रोत का भरोसा हो। कॉलरा के आम इलाज में शरीर में पानी की कमी को पूरा करना (जैसे ज़्यादा पानी पीना और ओआरएस पीना), नसों द्वारा तरल पदार्थ देना और कुछ मामलों में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। डिसेंट्री डिसेंट्री (जिसे रक्त प्रदर्शित दस्त भी कहा जाता है) एक आंतों का संक्रमण है। यह मुख्य रूप से दूषित पानी और असुरक्षित भोजन के कारण होता है।डिसेंट्री की पहचान गंभीर दस्त से होती है, जिसमें मल में बलगम और खून होता है। यदि किसी को डिसेंट्री हो जाती है, तो तुरंत पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना ज़रूरी है। ऐसा न करने पर यह जानलेवा हो सकता है। इसके लक्षण आमतौर पर 4 से 7 दिनों तक बने रहते हैं। लक्षण दस्त शरीर में पानी की कमी पेट में दर्द और मरोड़ मल त्याग में दर्द खून वाला मल मतली थकान बुखार उल्टी बचाव और इलाज डिसेंट्री से बचाव के उपाय अन्य जलजनित बीमारियों जैसे ही हैं। आपको दिन में कई बार साबुन से अच्छे से हाथ धोने चाहिए। अपने पेय में बर्फ का उपयोग करने से बचें और सड़क के किनारे मिलने वाले खाने से दूर रहें। जब आप ऐसे देशों या इलाकों की यात्रा करें जहाँ डिसेंट्री का खतरा अधिक है, तो बोतलबंद पानी का ही उपयोग करें। डिसेंट्री के इलाज के लिए डॉक्टर शरीर में तरल पदार्थ बनाए रखने के लिए रिहाइड्रेशन विधियाँ बता सकते हैं। इसके अलावा, ओवर-द-काउंटर दवाइयां और एंटीबायोटिक्स से भी डिसेंट्री को नियंत्रित किया जा सकता है। जियार्डिया जियार्डिया एक जलजनित बीमारी का उदाहरण है, जो परजीवी संक्रमण के कारण होती है। जियार्डिया लैम्ब्लिया नामक एक जलजनित रोगाणु मल-मौखिक मार्ग से संक्रमण फैलाता है और मुख्य रूप से छोटी आंत को प्रभावित करता है। यह परजीवी आमतौर पर इंसानों और जानवरों के मल में पाया जाता है। गियार्डिया एक परजीवी संक्रमण है जो मुख्य रूप से दूषित जल स्रोतों से फैलता है, जैसे तालाब और झील, लेकिन शहरी इलाकों में स्विमिंग पूल और पानी की आपूर्ति में भी इसका संक्रमण देखा गया है। लक्षण पेट दर्द सिरदर्द मरोड़ और पेट फूलना दस्त थकान भूख में कमी मतली वजन घटना बचाव और इलाज जियार्डिया से बचने के लिए स्विमिंग करते समय पूल का पानी निगलने से बचें। केवल बोतलबंद पानी पिएं। इस संक्रमण के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए डॉक्टर आमतौर पर एंटीबायोटिक और परजीवीरोधी दवाइयां देते हैं। हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस वायरस का एक प्रकार है जो दूषित पानी के जरिए फैलता है। यह बीमारी संक्रमित पानी और भोजन के सेवन से होती है। यह जलजनित बीमारी पीलिया और लिवर में सूजन पैदा करती है और कभी-कभी लिवर की कार्यक्षमता को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकती है। हालांकि, यह संक्रमण जानलेवा नहीं होता और आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है। लक्षण अचानक बुखार त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया के कारण) थकान शरीर में दर्द हल्के रंग का मल गहरा रंग का पेशाब पेट में दर्द (लिवर के पास) मतली और उल्टी भूख में कमी बचाव और इलाज हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए वैक्सीन लगवाई जा सकती है। कमरे के तापमान पर रखा खाना न खाएं, गर्म खाना ही खाएं। अधपका मांस, अधपके अंडे और स्ट्रीट फूड से दूर रहें। यदि किसी को हेपेटाइटिस ए हो जाए, तो उसे शराब से परहेज करना चाहिए, पूरा आराम करना चाहिए और खूब सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए। निष्कर्ष दुनिया के कई हिस्से जलजनित बीमारियों से प्रभावित हैं। ये बीमारियां वहाँ ज़्यादा फैलती हैं जहाँ लोगों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। अब जब आप जलजनित बीमारियों की सूची और उनके उदाहरणों के बारे में जान चुके हैं, तो आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी एहतियात बरत सकते हैं। सबसे आम बचाव के उपायों में शामिल हैं – साबुन से नियमित हाथ धोना, साफ और फिल्टर किया हुआ पानी पीना, गरम खाना खाना, शौचालय और बाथरूम को डिटर्जेंट से साफ रखना, साफ-सुथरे रेस्तरां में खाना खाना और स्वीमिंग पूल का पानी गलती से न निगलना। अगर आपको ऊपर बताए गए किसी भी लक्षण का अनुभव हो रहा है, तो मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर के हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स से संपर्क करें। साथ ही, सस्ती होम ब्लड कलेक्शन सेवा के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं।

10 वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियाँ जिनके बारे में आपको जानना चाहिए

वायु प्रदूषण एक खामोश कातिल है। यह हर साल विश्वभर में लाखों लोगों की समयपूर्व मृत्यु का कारण बनता है, और जैसे-जैसे औद्योगिकीकरण, वाहन उत्सर्जन और शहरीकरण बढ़ रहे हैं, यह संख्या भी बढ़ती जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि वायु प्रदूषण केवल सांस की समस्याएं ही नहीं पैदा करता, बल्कि इसे कई अन्य बीमारियों से भी जोड़ा गया है, जिनमें से कुछ जानलेवा हो सकती हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम वायु प्रदूषण से होने वाली 10 आम बीमारियों के बारे में बात करेंगे। हृदय रोग से लेकर कैंसर तक, ये वो बीमारियाँ हैं जो वायु प्रदूषण के कारण होती हैं — और अगर आप खुद को और अपने अपनों को इससे सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इनके बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी है। वायु प्रदूषण से होने वाली 10 आम बीमारियों की सूची वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम है। यहां वायु प्रदूषण से होने वाली 10 बीमारियों की सूची दी गई है: हृदय संबंधी रोग (Cardiovascular Diseases) वायु प्रदूषण को हृदय रोगों के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। यह दिल और रक्त वाहिकाओं में सूजन और क्षति का कारण बन सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से दिल का दौरा, स्ट्रोक सहित अन्य हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। वायु प्रदूषण हृदय संबंधी रोगों में निम्नलिखित तरीकों से योगदान कर सकता है: प्रदूषक कण फेफड़ों में प्रवेश कर सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ता है और धमनियों की भीतरी परत को नुकसान पहुंचता है। प्रदूषक दिल की धड़कन और लय में बदलाव ला सकते हैं, जिससे अतालता (arrhythmia) या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहना, धमनियों के सख्त होने (atherosclerosis) के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। कैंसर (Cancer) कैंसर वायु प्रदूषण से होने वाले सबसे सामान्य रोगों में से एक है। यह कार्सिनोजेनिक (कैंसरकारक) कणों के संपर्क में आने से होता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलने वाले कण। कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन यह सबसे अधिक फेफड़ों में पाया जाता है। नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर फेफड़ों के कैंसर का सबसे आम प्रकार है, जो लगभग 80% मामलों में पाया जाता है। यह आमतौर पर स्मॉल-सेल लंग कैंसर की तुलना में कम आक्रामक माना जाता है और कुछ मामलों में इसका इलाज अपेक्षाकृत आसान होता है। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है, और यह लगभग 85% मामलों के लिए ज़िम्मेदार होता है। अन्य जोखिम कारकों में सेकंडहैंड स्मोक, रेडॉन गैस, एस्बेस्टस और वायु प्रदूषण शामिल हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स (Neurological Disorders) वायु प्रदूषण को कई न्यूरोलॉजिकल (तंत्रिका संबंधी) विकारों से भी जोड़ा गया है। इनमें अल्ज़ाइमर रोग और पार्किंसन रोग प्रमुख हैं। अल्ज़ाइमर रोग एक अपक्षयी मस्तिष्क विकार है जो स्मृति हानि और संज्ञानात्मक गिरावट का कारण बनता है। अध्ययनों से पता चला है कि वायु प्रदूषण अल्ज़ाइमर की प्रगति को तेज कर सकता है। पार्किंसन रोग एक न्यूरोडीजेनेरेटिव डिसऑर्डर है, जो गति और समन्वय को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के संपर्क से इस रोग के विकास का खतरा बढ़ सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स (Gastrointestinal Disorders) कई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (पाचन संबंधी) विकारों को वायु प्रदूषण से जोड़ा गया है, जिनमें इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS), क्रोहन रोग, और अल्सरेटिव कोलाइटिस शामिल हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अत्यधिक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें इन बीमारियों का खतरा अधिक होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों के लक्षणों में पेट दर्द, दस्त, कब्ज और पेट फूलना शामिल हैं। यदि इनका सही इलाज न किया जाए, तो ये विकार गंभीर या जानलेवा भी हो सकते हैं। गुर्दे की बीमारियाँ (Kidney Diseases) वायु प्रदूषण से कई तरह की गुर्दे (किडनी) की बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि: क्रोनिक किडनी डिजीज (Chronic Kidney Disease): यह एक दीर्घकालिक बीमारी है जो धीरे-धीरे गुर्दों को फेल कर सकती है। यह शरीर में ज़हरीले तत्वों के जमाव के कारण होती है, जिनमें वायु प्रदूषण से उत्पन्न विषैले कण भी शामिल हैं। एक्यूट किडनी इंजरी (Acute Kidney Injury): यह एक अचानक और संभवतः ठीक हो सकने वाली गुर्दों की कार्यक्षमता की हानि है। यह खासतौर पर पार्टिकुलेट मैटर (PM) के उच्च स्तर के संपर्क से हो सकती है। डायालिसिस (Dialysis): यह एक इलाज है जो गुर्दे फेल होने की स्थिति में किया जाता है। इसमें रक्त को फिल्टर कर शरीर से विषैले तत्व और अतिरिक्त तरल पदार्थ निकाले जाते हैं। लिवर की बीमारियाँ (Liver Diseases) वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से जुड़ी फैटी लिवर डिजीज (Metabolic Dysfunction-Linked Fatty Liver Disease) का खतरा बढ़ जाता है। फैटी लिवर डिजीज वह स्थिति होती है जिसमें लिवर में चर्बी जमा हो जाती है, जिससे सूजन और स्कारिंग (घाव बनना) हो सकती है। हेपेटाइटिस लिवर की सूजन है, जो किसी वायरस या संक्रमण के कारण हो सकती है। सिरोसिस (Cirrhosis) एक दीर्घकालिक बीमारी है, जिसमें लिवर सख्त और क्षतिग्रस्त हो जाता है। त्वचा संबंधी रोग (Skin Diseases) वायु प्रदूषण से जुड़ी कई त्वचा संबंधी बीमारियाँ होती हैं, जिनमें एक्जिमा, सोरायसिस, और एक्ने (मुंहासे) शामिल हैं। एक्जिमा (Eczema) एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा सूखी, खुजलीदार और सूज जाती है। ऐसा माना जाता है कि वायु प्रदूषण एक्जिमा को ट्रिगर कर सकता है या इसके लक्षणों को और बढ़ा सकता है। सोरायसिस (Psoriasis) एक पुरानी ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें त्वचा पर उभरे हुए लाल चकत्ते और सफेद परतें दिखाई देती हैं। वायु प्रदूषण से सोरायसिस के लक्षण बढ़ सकते हैं। एक्ने (Acne) एक सामान्य त्वचा रोग है, जिसमें पिंपल्स और ब्लैकहेड्स हो जाते हैं। वायु प्रदूषण को एक्ने के बढ़ने से जोड़ा गया है। दमा (Asthma) दमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्वसन नलिकाएं (airways) संकुचित हो जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है और अतिरिक्त म्यूकस बनने लगता है। इससे साँस लेने में परेशानी होती है और खांसी, घरघराहट (wheezing) व साँस फूलने जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। दमा आमतौर पर पर्यावरणीय कारकों द्वारा ट्रिगर होता है, जैसे वायु प्रदूषण, ठंडा मौसम या परागकण (pollen)। इन ट्रिगर से बचना ज़रूरी है, खासकर अगर आपको दमा है। अगर आपको दमा है, तो आपके पास एक दमा नियंत्रण योजना (Asthma Action Plan) होनी चाहिए, जिससे आपको दमा का दौरा पड़ने पर तुरंत क्या करना है, इसका पता हो। ब्रोंकाइटिस (Bronchitis) ब्रोंकाइटिस एक और आम बीमारी है जो वायु प्रदूषण से जुड़ी होती है। यह तब होती है जब ब्रोंकाई (श्वसन नलिकाएं) में सूजन और जलन हो जाती है। यह धुआं, धूल या रासायनिक धुएं जैसे वायुवीय प्रदूषकों के संपर्क में आने से हो सकता है। ब्रोंकाइटिस वायरल संक्रमण से भी हो सकता है। ब्रोंकाइटिस के लक्षणों में खांसी, घरघराहट (wheezing), साँस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द शामिल हैं। ब्रोंकाइटिस का इलाज आमतौर पर ब्रोंकोडायलेटर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी दवाओं से किया जाता है। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती कराना भी ज़रूरी हो सकता है। क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ (Chronic Obstructive Pulmonary Disease - COPD) क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ (COPD) एक फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह बीमारी लंबे समय तक हानिकारक कणों के संपर्क में रहने से होती है, जैसे कि सिगरेट का धुआं या फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं। COPD से पीड़ित लोगों को अक्सर सांस फूलना, घरघराहट (wheezing), और लगातार खांसी जैसी समस्याएं होती हैं। गंभीर मामलों में यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। निष्कर्ष वायु प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक समस्या है जो कई तरह की बीमारियों का कारण बनती है। अच्छी बात यह है कि इन बीमारियों में से कई को रोका जा सकता है—बस ज़रूरत है समय रहते जागरूक होने और खुद की सही तरीके से सुरक्षा करने की। हमें उम्मीद है कि इस सूची के ज़रिए आपको वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों और उनके खतरों के बारे में ज़रूरी जानकारी मिली होगी। अब यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इन जोखिमों से बचाव करें और अपने परिवार को भी सतर्क रखें। अगर आप ऊपर बताई गई किसी भी बीमारी या लक्षण से जूझ रहे हैं, तो देर न करें—किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लें। सटीक जांच और बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपने नज़दीकी मेट्रोपोलिस लैब ज़रूर जाएं। मेट्रोपोलिस आपको देता है भरोसेमंद टेस्टिंग और क्वालिटी हेल्थ केयर सेवाएं।

ईोसिनोफिलिया को समझना: लक्षणों, कारणों और इलाज की एक व्यापक गाइड

ईोसिनोफिल्स्सिया क्या है ? एक ईोसिनोफिल्स सफेद रक्त कोशिकाओं का हिस्सा होता है। एक कम्प्लीट ब्लड काउंट किया जाता है ताकि शरीर में ईोसिनोफिल्सकी गिनती पता चल सके। ईोसिनोफिलिया तब होता है जब खून में ईोसिनोफिल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। यह संख्या आमतौर पर 500 या उससे अधिक होती है। आपको ईोसिनोफिल्स्सिया की सामान्य सीमा के बारे में पता होना चाहिए ताकि इसकी गिनती पर नज़र रखी जा सके। ईोसिनोफिल्सआपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली में विभिन्न सफेद रक्त कोशिकाओं के सही कामकाज में मदद करते हैं। ये आपके शरीर की सुरक्षा प्रणाली हैं। ये रक्त कोशिकाएं एलर्जन्स से लड़ती हैं और शरीर को फंगल इन्फेक्शन से बचाती हैं। यदि आपको कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या हो, तो आपके शरीर में ईोसिनोफिल्स की संख्या बढ़ सकती है। क्या ईोसिनोफिल्स्सिया गंभीर होता है ? ईोसिनोफिल्स्सिया बीमारी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके खून में ईोसिनोफिल्स की संख्या कितनी है। यह हल्के, मध्यम या ज़्यादा स्तर के ईोसिनोफिल्सपर भी निर्भर करता है। अगर आपके ईोसिनोफिल्स की संख्या ज़्यादा है तो इसकी वजह अक्सर कोई दवा की प्रतिक्रिया या एलर्जी हो सकती है। यह किसी गंभीर अंदरूनी समस्या जैसे कि कोई रक्त विकार की वजह से भी हो सकता है। कई बार कभी-कभी ईोसिनोफिल्सशरीर के किसी हिस्से में जमा होकर सूजन का कारण बन सकते हैं। ऐसी स्थिति शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिखें तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। ईोसिनोफिल्स्सिया क्यों होता है ? आपके खून में ईोसिनोफिल्स की संख्या बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण हो सकते हैं अस्थमा मौसमी एलर्जी दवाओं की प्रतिक्रिया (Drug Reactions) अन्य कारणों में परजीवी या फंगल इन्फेक्शन और ये शामिल हैं स्वप्रतिरक्षी बीमारियां जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज (IBD) ऑटोइम्यून मायोकार्डाइटिस वैस्कुलाइटिस रक्त कैंसर की कोशिकाएं भी ईोसिनोफिल्स्सिया का कारण बन सकती हैं। अंत में, यह अनुवांशिक रूप से माता-पिता से भी आ सकता है। अगर ईोसिनोफिल्स की संख्या ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है ? अगर आपके शरीर में ईोसिनोफिल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो इससे शरीर में सूजन और जलन हो सकती है। इसे ईोसिनोफिल्स्सिक डिसऑर्डर या हाइपरीओसिनोफिलिया सिंड्रोम कहा जाता है। यह स्थिति शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। कुछ विकार इस प्रकार हैं ईोसिनोफिल्स्सिक फैशियाइटिस: यह आपके फैशिया में होता है। यह पूरे शरीर में होने वाला एक कनेक्टिव टिशू विकार है। ईोसिनोफिल्स्सिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स: जब यह विकार इसोफेगस, कोलन, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है। यह ईोसिनोफिल्स्सिक इसोफेजाइटिस की वजह से होता है। ईोसिनोफिल्स्सिक सिस्टाइटिस: यह आपकी ब्लैडर को प्रभावित करता है। ईोसिनोफिल्स्सिक निमोनिया: यह विकार फेफड़ों में होता है। हाइपरीओसिनोफिलिक सिंड्रोम: यह स्थिति ईोसिनोफिल्स्सिया के बढ़े हुए स्तर के साथ होती है। यह विकार आपके नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दिल को प्रभावित करता है। ईोसिनोफिल्स्सिया के लक्षण क्या हैं ? पहला लक्षण है खून में ईोसिनोफिल्स की संख्या का बढ़ना। अगर ईोसिनोफिल्स की संख्या में थोड़ा ही इज़ाफा हो तो कुछ लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं त्वचा पर रैशेज खुजली दस्त एलर्जी की वजह से बहती नाक अस्थमा लगातार खांसी की स्थिति जब ईोसिनोफिल्सज़्यादा होते हैं तो थकान और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां जैसे लक्षण दिख सकते हैं। दस्त और फंगल इन्फेक्शन दो और अहम लक्षण हैं। इन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ईोसिनोफिल्स्सिया का पता कैसे लगाते हैं ? ईोसिनोफिल्स्सिया, एक रक्त विकार है, जिसका पता केवल कम्प्लीट ब्लड काउंट से ही लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में हर तरह की सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या दिखाई जाती है। खून में मौजूद विभिन्न सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं ईोसिनोफिल्स्स्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। जैसे ही इस स्थिति की पहचान होती है, हेल्थकेयर प्रोफेशनल इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करता है। डॉक्टर आपको एक हैमैटोलॉजिस्ट के पास भी भेज सकते हैं। ईोसिनोफिल्स्सिया की स्थिति को खून में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हल्की, मध्यम और गंभीर श्रेणी में बांटा जाता है। अगर ब्लड काउंट हो: 500-1500 सेल्स प्रति माइक्रोलिटर, तो स्थिति हल्की होती है 1500-5000 सेल्स/mcL, तो स्थिति मध्यम होती है 5000 से ज़्यादा सेल्स/mcL, तो स्थिति गंभीर होती है ईोसिनोफिल्स्सिया के कारण रोगी के लक्षणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको खाना निगलने में परेशानी हो रही है, तो यह इसोफेगस ईोसिनोफिल्स्सिया का लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में परजीवी इन्फेक्शन के स्तर का पता लगाने के लिए स्टूल सैंपल की जांच की जाती है। कभी-कभी दवाएं भी आपके ईोसिनोफिल्स्सिया का कारण बन सकती हैं। जब आप उस दवा को लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी सेहत में काफी सुधार देखा जा सकता है। एक स्वस्थ इंसान के शरीर में ईोसिनोफिल्सकी सामान्य संख्या 500 सेल्स/mcL से कम होती है। अगर डॉक्टर गैस की समस्या को लक्षण के रूप में पहचानते हैं, तो वे आपके पाचन तंत्र की जांच के लिए ये टेस्ट कर सकते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट यूरिन टेस्ट टिशू और बोन मैरो स्टूल टेस्ट चेस्ट एक्स-रे और अन्य ब्लड टेस्ट सोच रहे हैं कि कौन से ईोसिनोफिल्स्स स्तर से कैंसर का संकेत मिलता है ? अगर आपके सेल्स/mcL का स्तर 5000 या उससे ज़्यादा है, तो यह कैंसर का संकेत हो सकता है। रिपोर्ट देखकर खुद से कोई निष्कर्ष न निकालें। तुरंत डॉक्टर से मिलें और उन्हें स्थिति का मूल्यांकन करने दें, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचें। हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ईोसिनोफिल्स्सिया का इलाज कैसे करते हैं ? ईोसिनोफिल्स्सिया का इलाज इसके पीछे के कारणों का पता लगाकर किया जाता है। इसके कुछ तरीके होते हैं लैब स्टडी को दोहराना ताकि यह देखा जा सके कि ईोसिनोफिल्स्सिया हल्का है या गंभीर दवाएं बंद करना यह जानने के लिए कि कहीं दवाएं ईोसिनोफिल्सबढ़ने की वजह तो नहीं हैं एक्जिमा और अस्थमा का इलाज परजीवी इन्फेक्शन से राहत देने वाली दवाएं अत्यधिक ईोसिनोफिल्स्सिया सिंड्रोम का इलाज करने के लिए स्टेरॉयड की दवा कई लोगों में मध्यम से हल्के ईोसिनोफिल्स्सिया की संख्या होती है और वे सही इलाज से ठीक हो सकते हैं। कुछ मामलों में आपको विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ सकती है। यह मेडिकल स्थिति कुछ या कई अंदरूनी कारणों से होती है। बीमारी का कारण जानने के लिए ईोसिनोफिल्सब्लड टेस्ट किया जाता है। अच्छी बात यह है कि ये अंदरूनी कारण सही डायग्नोसिस और दवाओं से आसानी से ठीक हो सकते हैं। अगर कोई और गंभीर लक्षण दिखाई दे तो अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलें। ईोसिनोफिल्स्सिया से कैसे बचा जा सकता है ? आप ईोसिनोफिल्सके स्तर पर नज़र रखकर ईोसिनोफिल्स्सिया से बच सकते हैं। खून में सही स्तर बनाए रखने के लिए संतुलित डाइट लें। आपकी डाइट में फल, सब्ज़ियां, दालें, फैट्स, प्रोटीन और साबुत अनाज शामिल होना चाहिए। ईोसिनोफिल्स्स की संख्या कम करने के लिए एलर्जी पैदा करने वाले खाने से भी बचें। ऐसे खाने में सोया, अंडा, गेहूं, मछली और दूध शामिल हैं। अगर आपको इनसे एलर्जी है तो इनसे पूरी तरह दूरी बनाएं। गैस्ट्रिक और एसिडिटी भी ईोसिनोफिल्सको बढ़ा सकते हैं, इसलिए तला हुआ खाना, लहसुन, प्याज़ और शराब को डाइट से हटा दें। आप कुछ घरेलू उपायों से भी ईोसिनोफिल्स की संख्या कम कर सकते हैं ऐसा खाना खाएं जिसमें सब्ज़ियां, फल और पानी भरपूर हो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड जैसे हल्दी, शहद, काली मिर्च और अदरक का सेवन करें तनाव कम लें क्योंकि यह ईोसिनोफिल्स्स स्तर को काफी हद तक बढ़ा सकता है। योग, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ताकि कोर्टिसोल स्तर को कंट्रोल किया जा सके धूम्रपान और शराब पीना पूरी तरह बंद करें ताकि ईोसिनोफिल्सका स्तर कंट्रोल में रहे नियमित ब्लड टेस्ट कराकर ईोसिनोफिल्सकी जांच कराते रहें एलर्जन्स और फंगल बैक्टीरिया से दूर रहें साफ-सुथरे माहौल में रहें और अपने आसपास की सफाई बनाए रखें। धूल भी ईोसिनोफिल्सको बढ़ा सकती है अगर आपको मौसमी एलर्जी हो रही है तो तुरंत हेल्थकेयर प्रोवाइडर से मिलें और दवा लें ऐसी दवाओं के सेवन से बचें जो ईोसिनोफिल्सको बढ़ाती हैं अगर मुझे ईोसिनोफिल्स्सिया है तो मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए ? अगर आपके ईोसिनोफिल्सका स्तर कम या मध्यम है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ईोसिनोफिल्सका स्तर ज़्यादा है तो तुरंत जांच कराना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में हेल्थकेयर प्रोवाइडर से सलाह लें और जो भी वे सुझाव दें उसका पालन करें। निष्कर्ष अगर आपको ईोसिनोफिल्स्सिया है तो आपके खून में ईोसिनोफिल्सका स्तर असामान्य रूप से बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ये सफेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार होती हैं जिन्हें आपकी बोन मैरो बनाती है। ये विदेशी बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने में मदद करती हैं। यह आपके शरीर में सूजन को दूर रखने में मदद करती है। अगर आपको थकान, दस्त या पेट संबंधित कोई असामान्य परेशानी महसूस हो तो तुरंत ब्लड टेस्ट करवाएं। ये लक्षण ईोसिनोफिल्सके बढ़ने के पीछे किसी अंदरूनी कारण का संकेत हो सकते हैं। सही डायग्नोसिस और इलाज बहुत ज़रूरी है ताकि ईोसिनोफिल्स की संख्या को हल्के स्तर पर लाया जा सके। मेट्रोपोलिस लैब में आपको बेहतरीन डायग्नोसिस और इलाज मिलता है, वो भी अत्यधिक कुशल मेडिकल प्रोफेशनल्स से। उनके पास विभिन्न टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छे लैब और टेस्ट उपकरण मौजूद हैं। ब्लड और यूरिन से लेकर स्टूल टेस्ट तक, सभी के लिए आपको सटीक नतीजे मिलते हैं। ये सभी टेस्ट किफायती दामों पर किए जाते हैं जिससे आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ न पड़े। इसके अलावा, रिपोर्ट में आपके शरीर के ईोसिनोफिल्स की संख्या के साथ-साथ ईोसिनोफिल्सकी सामान्य रेंज भी बताई जाएगी ताकि आपको सटीक लेवल की जानकारी मिल सके।

गन्ने का रस: कुदरत का ठंडा पेय पीने के फायदे और जबरदस्त सेहत का खज़ाना!

गर्मियों में खुद को ठंडा और तरोताज़ा रखने के लिए गन्ने का रस एक बेहतरीन विकल्प है। यह प्यास बुझाने के साथ-साथ बाजार में मिलने वाले केमिकल से भरे डिब्बाबंद पेयों से कहीं ज़्यादा सेहतमंद है। इस गाइड में हम जानेंगे गन्ने के रस से होने वाले चौंकाने वाले स्वास्थ्य लाभ। चाहे तुरंत एनर्जी चाहिए हो, वज़न घटाना हो, या फिर उम्र को थामना हो — गन्ने का रस सिर्फ एक स्वादिष्ट ड्रिंक नहीं, बल्कि सेहत का बेहतरीन उपाय भी है। गन्ने के रस का पोषण मूल्य गन्ने का रस न केवल स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि यह पोषक तत्वों से भरपूर एक हेल्दी ड्रिंक भी है। यह आपकी सेहत के लिए जरूरी कई पोषक तत्वों का खज़ाना है। 250 मिलीलीटर गन्ने के रस में मिलने वाले पोषण तत्व कुछ इस प्रकार हैं: पोषक तत्व मात्रा (प्रति 250 मिलीलीटर) कैलोरी 160 Kcal कार्बोहाइड्रेट्स 20 ग्राम शुगर 20 ग्राम प्रोटीन 0.1 ग्राम फैट 0 ग्राम फाइबर 0.77 ग्राम कैल्शियम 76.28 मि.ग्रा. पोटैशियम 279 मि.ग्रा. मैग्नीशियम 4 मि.ग्रा. आयरन 0.55 मि.ग्रा. विटामिन C 1.25 मि.ग्रा. विटामिन B6 0.01 मि.ग्रा. विटामिन E 111.3 माइक्रोग्राम ध्यान दें: कृपया ध्यान रखें कि गन्ने के रस का पोषण मूल्य गन्ने की परिपक्वता और अन्य कारकों पर निर्भर करता है, जिससे उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। गन्ने के रस के स्वास्थ्य लाभ गन्ने का रस सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, इसलिए यह एक प्राकृतिक उपचार और ताज़गी पाने का लोकप्रिय विकल्प बन गया है। इसकी हाइड्रेटिंग खूबियों से लेकर इसमें मौजूद पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा तक – गन्ने का रस समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब आइए जानते हैं गन्ने के रस के कुछ प्रमुख स्वास्थ्य लाभ: ताजगी का तात्कालिक स्रोत: क्या लंबे दिन के बाद थकावट महसूस हो रही है? तो एक गिलास गन्ने का रस पी लीजिए, जो तुरंत एनर्जी देने वाला नैचुरल ड्रिंक है। इसमें मौजूद प्राकृतिक शुगर, खासकर ग्लूकोज़ की उच्च मात्रा, शरीर को झटपट ऊर्जा देती है और आपको तुरंत तरोताज़ा कर देती है। पाचन में सुधार: गन्ने के रस का सेवन पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है क्योंकि इसमें घुलनशील फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो आंतों की सफ़ाई करता है और कब्ज़ से राहत दिलाता है। इसकी क्षारीय प्रकृति (alkaline nature) पेट के pH स्तर को संतुलित करने में भी मदद करती है। इसलिए गन्ने का रस एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए रखने में फायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है: अध्ययनों से पता चला है कि गन्ने का रस पीने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) की मात्रा कम हो सकती है, जिससे हृदय रोग का खतरा घटता है और दिल की सेहत सुधरती है। वजन घटाने में मददगार: हालांकि सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन गन्ने का रस वजन घटाने में भी मदद करता है। इसमें कैलोरी कम होती है और यह फैट-फ्री होता है, जिससे यह डाइट में शामिल करने के लिए एक बढ़िया विकल्प बनता है। इसकी प्राकृतिक मिठास मीठे की तलब को शांत करती है बिना अतिरिक्त कैलोरी बढ़ाए, जिससे आप बिना किसी गिल्ट के इसे एन्जॉय कर सकते हैं। वजन घटाने में मददगार: गन्ने का रस वजन घटाने में मदद कर सकता है, हालांकि यह कुछ लोगों को अप्रत्याशित लग सकता है। लेकिन इसकी कम कैलोरी और फैट-फ्री प्रकृति इसे वज़न घटाने की यात्रा में एक असरदार विकल्प बनाती है। इसकी नैचुरल मिठास मीठे की तलब को शांत करती है बिना अतिरिक्त कैलोरी बढ़ाए, जिससे आप इसे बिना गिल्ट के पी सकते हैं। किडनी की सेहत बनाए रखता है: गन्ने में मूत्रवर्धक गुण (मूत्रवर्धक गुण) पाए जाते हैं, जो पेशाब की मात्रा बढ़ाकर शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इससे किडनी की सेहत बेहतर रहती है और किडनी स्टोन का खतरा भी कम हो जाता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है: गन्ने के रस में फ्लावोनॉइड्स और फिनॉलिक यौगिक जैसे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं। इससे बढ़ती उम्र के असर धीमे पड़ते हैं और त्वचा जवान बनी रहती है। गर्भावस्था में फायदेमंद: गर्भावस्था के दौरान गन्ने का रस बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गर्भस्थ शिशु के विकास में मदद करते हैं। इसमें फोलेट और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो भ्रूण के विकास को समर्थन देते हैं और जन्म दोषों से बचाव करते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है: गन्ने के रस के स्वास्थ्य लाभों में इसका उच्च पोटैशियम स्तर भी शामिल है, जो कि शरीर में ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। पोटैशियम शरीर में द्रव संतुलन को बनाए रखने और मांसपेशियों के सुचारू संचालन के लिए जरूरी होता है — जिसमें रक्त वाहिकाओं के फैलाव और संकुचन में शामिल मांसपेशियां भी आती हैं। गन्ने का रस पर्याप्त मात्रा में पोटैशियम प्रदान करके ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने, हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम करने और स्ट्रोक की संभावना घटाने में मदद करता है। संतुलित आहार के हिस्से के रूप में नियमित रूप से गन्ने का रस पीना हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और समग्र रूप से तंदुरुस्ती को बढ़ावा देता है। डिहाइड्रेशन से राहत दिलाने में मददगार: गर्मियों के मौसम में गन्ने का रस एक बेहतरीन हाइड्रेटिंग ड्रिंक के रूप में काम करता है। यह पसीने के माध्यम से खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है और शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड बनाए रखता है। हड्डियों की ताकत बढ़ाता है: गन्ने का रस हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है क्योंकि यह कैल्शियम से भरपूर होता है — एक जरूरी मिनरल जो हड्डियों को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। यह बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस (हड्डियों का कमजोर और भुरभुरा होना) और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करता है। गन्ने का रस नियमित रूप से पीने से हड्डियों को मजबूती मिलती है, जिससे उम्र भर हड्डियों का स्वास्थ्य बना रहता है। यह बढ़ती उम्र में विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि यह गतिशीलता बनाए रखने और गंभीर फ्रैक्चर से बचाव में मदद करता है। मुंहासों को ठीक करने में सहायक: गन्ने के रस में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को अंदर से साफ करते हैं, जिससे मुंहासों की समस्या कम होती है और त्वचा में निखार व चमक आती है। इसमें हाइड्रॉक्सी एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड जैसे जरूरी तत्व होते हैं जो त्वचा को साफ, उजली और संक्रमण से मुक्त रखने में मदद करते हैं। कैंसर से लड़ने में मददगार: गन्ने का रस एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फिनॉलिक्स, फ्लेवोनॉयड्स और विटामिन्स से भरपूर होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। यह प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है और कैंसर कोशिकाओं के बनने से रोकने में मदद करती है। शोध यह भी दर्शाते हैं कि गन्ने के रस में कैंसर-रोधी गुण हो सकते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं के फैलाव को रोक सकते हैं और कैंसर होने की संभावना को कम कर सकते हैं। यौन संचारित रोग (STD) और मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI) के दर्द से राहत: गन्ने का रस यौन संचारित रोगों (STDs) और मूत्र मार्ग संक्रमण (UTIs) से जुड़ी समस्याओं में राहत दिलाने का एक कारगर उपाय है। इसकी जीवाणुरोधी (antimicrobial) विशेषताएं इन रोगों से होने वाले दर्द और परेशानी से राहत देने में मदद कर सकती हैं। UTI से राहत पाने के लिए, एक आसान घरेलू उपाय है — गन्ने के रस में नींबू और नारियल पानी मिलाकर दिन में दो बार पीना। यह नैचुरल ड्रिंक न सिर्फ संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, बल्कि एक स्वादिष्ट और पोषणयुक्त विकल्प भी है। गन्ने का रस शरीर में अन्य पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाता है, हालांकि प्रोटीन का स्तर बढ़ाने में सीमित भूमिका हो सकती है। जो आगे चलकर किडनी से जुड़ी समस्याएं जैसे पथरी, UTI, STD और प्रोस्टेटाइटिस (पुरुषों में शुक्राणु द्रव उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों में सूजन) को रोकने में सहायक होता है। हालांकि, यह ध्यान देना ज़रूरी है कि गन्ने का रस केवल लक्षणों में राहत दे सकता है, लेकिन STD और UTI जैसे संक्रमणों के सही निदान और इलाज के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना अनिवार्य है। निष्कर्ष गन्ने के रस के स्वास्थ्य लाभों को अपनाएं और साथ ही इसका आनंद लें, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह प्राकृतिक पेय न सिर्फ तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि उम्र को संतुलित तरीके से तरीके से बढ़ने में मदद करता है और सम्पूर्ण स्वास्थ्य को भी सहारा देता है। इसलिए, गन्ने के रस का एक गिलास उठाएं और अपनी सेहत और ऊर्जा के नाम पर जश्न मनाएं! स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से जुड़ी और जानकारी के लिए मेट्रोपोलिस के ब्लॉग्स को पढ़ें और खुद को सशक्त बनाएं। व्यापक स्वास्थ्य समाधान के लिए मेट्रोपोलिस लैब चुनें, जो अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक्स और पर्सनलाइज़्ड देखभाल के साथ-साथ घर बैठे ब्लड सैंपल कलेक्शन की सुविधा भी प्रदान करता है। सटीक रिपोर्ट और आपकी सेहत को सर्वोपरि मानने के लिए मेट्रोपोलिस लैब पर विश्वास करें।

डायबिटीज: यह क्या है, इसके प्रकार, कारण, इलाज और नियंत्रण

डायबिटीज एक क्रोनिक (लंबे समय तक रहने वाली) बीमारी है जिसमें शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। आपका शरीर आपके खाने को ग्लूकोज़, एक प्रकार की शुगर, में तोड़ता है, जिसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज़ अवशोषित करने और उसे ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। जब शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, तो ग्लूकोज़ कोशिकाओं द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता और खून में ही जमा हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इससे खून में ग्लूकोज़ का स्तर अनियंत्रित हो जाता है, जो दिल की बीमारी, नसों को नुकसान और किडनी की खराबी जैसे कई कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि क्या डायबिटीज का कोई स्थायी इलाज है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज के प्रकार क्या हैं डायबिटीज के प्रकारों में टाइप 1, टाइप 2 और गर्भावधि डायबिटीज शामिल हैं। टाइप 1 डायबिटीज, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है, एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर उन्हें नष्ट कर देती है। टाइप 1 डायबिटीज को रोका नहीं जा सकता, और इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन उचित इलाज और जीवनशैली से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, इसे इंसुलिन इंजेक्शन और एक स्वस्थ जीवनशैली के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब शरीर इंसुलिन के प्रति रेज़िस्टेंट हो जाता है या फिर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। यह अक्सर मोटापे और निष्क्रिय जीवनशैली से जुड़ी होती है, लेकिन यह आनुवांशिक भी हो सकती है। इसे डाइट, एक्सरसाइज़, दवाइयों और कुछ अन्य उपायों से कंट्रोल किया जा सकता है, जिनके बारे में हम आगे इस लेख में बताएंगे। लेकिन इसका भी अब तक कोई स्थायी इलाज नहीं है। गर्भावधि डायबिटीज गर्भावस्था के दौरान होती है और समान्यतौर पर बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाती है, यानी यह एक ऐसा प्रकार है जिसमें इलाज संभव है, लेकिन भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा हो सकता है। हालांकि, जिन महिलाओं को गर्भावधि डायबिटीज होता है, उन्हें आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा अधिक होता है। डायबिटीज होने के कारण क्या हैं हालांकि डायबिटीज का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इस बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, मोटापा, बैठकर रहने वाली जीवनशैली और आपकी नस्ल या जातीय पृष्ठभूमि। डायबिटीज का असर समय के साथ दिखाई देता है। जितने लंबे समय तक आपको डायबिटीज रहता है और जितना कम आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर पाते हैं, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का खतरा रहता है — जिनमें से कुछ जानलेवा भी हो सकते हैं। डायबिटीज के ख़तरे में शामिल हैं दिल की बीमारी (कार्डियोवैस्कुलर) - हार्ट अटैक, सीने में दर्द (एंजाइना), धमनियों का संकरा होना (एथेरोस्क्लेरोसिस) और स्ट्रोक। नसों को नुकसान (न्यूरोपैथी) - ज़्यादा मात्रा में शुगर का सेवन करने से छोटी रक्त वाहिकाओं (कैपिलरीज़) की दीवारें नुकसानग्रस्त हो जाती हैं जो नसों तक पोषण पहुंचाती हैं। इससे सुन्नपन, झनझनाहट, जलन या दर्द हो सकता है जो समान्यतौर पर उंगलियों या पैरों की सिरों से शुरू होकर ऊपर की ओर फैलता है, खासकर पैरों में। किडनी को नुकसान (नेफ्रोपैथी) - किडनी खून से अपशिष्ट छानने में अहम भूमिका निभाती है और यह लाखों छोटे रक्त वाहिकाओं के गुच्छों (ग्लोमेरुली) से बनी होती है। डायबिटीज इस नाज़ुक फिल्टरिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। आंखों को नुकसान और दृष्टि की कमी (रेटिनोपैथी) - डायबिटिक रेटिनोपैथी एक डायबिटीज से जुड़ी स्थिति है जिसमें आंखों की रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और इससे अंधापन भी हो सकता है। पैरों की समस्याएं जो अंग कटवाने तक पहुंच सकती हैं - पैरों में ख़राब रक्त संचार और नसों को नुकसान, कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं जो कभी-कभी अंग कटवाने की नौबत तक ला सकते हैं। त्वचा और मुंह की समस्याएं - अगर आपको डायबिटीज है, तो आपको बैक्टीरिया या फंगल से होने वाले स्किन इंफेक्शन ज़्यादा होने की संभावना होती है। सुनने में कमी - डायबिटीज वाले लोगों में सुनने की समस्याएं होने की संभावना ज़्यादा होती है। डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें? अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल बनाए रखना - क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल बीमारी है, इसलिए इसका लगातार निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित शारीरिक गतिविधि किसी भी स्तर पर डायबिटीज के मरीज़ के लिए सबसे अच्छा उपाय है। रोज़ाना 30-45 मिनट पैदल चलना एक बेहतरीन शुरुआत है क्योंकि जब हम शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो शरीर ग्लूकोज़ को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है। एरोबिक एक्सरसाइज - सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट या उससे ज़्यादा मध्यम से तेज़ गति की एरोबिक एक्सरसाइज करें, ताकि हफ़्ते में कुल 150 मिनट पूरे हो सकें। स्विमिंग, तेज़ चलना, दौड़ना और साइकलिंग जैसी एक्टिविटी इसमें मदद कर सकती हैं। रेज़िस्टेंस एक्सरसाइज - हफ़्ते में कुछ बार रेज़िस्टेंस ट्रेनिंग करने से ताकत, संतुलन और ओवरऑल फिटनेस बेहतर होती है। रेज़िस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब है वो एक्सरसाइज जो किसी तरह के प्रतिरोध के खिलाफ की जाती हैं, जैसे वेटलिफ्टिंग, योग या कैलिस्थेनिक्स। लंबे समय तक निष्क्रिय न रहें - अगर आप ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो हर 30 मिनट में हल्की एक्टिविटी करें। इसमें कुछ मिनट खड़े रहना या थोड़ी देर टहलना शामिल हो सकता है। धूम्रपान छोड़ना - स्मोकिंग से नसों को नुकसान और दूसरी जटिलताएं हो सकती हैं। धूम्रपान फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे शरीर की इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होती है। स्वस्थ वजन बनाए रखना - ज़्यादा वजन या मोटापा शरीर पर खासकर दिल और रक्त संचार प्रणाली पर ज़्यादा दबाव डालता है और इससे डायबिटीज की जटिलताएं बढ़ सकती हैं। स्वस्थ खाने की आदतें - डायबिटीज में यह जरूरी नहीं कि आपको अपनी पसंदीदा चीज़ें छोड़नी पड़ीं, बस उन्हें सीमित मात्रा में या कम बार खाना होगा। आप कुछ पसंदीदा चीज़ें खा सकते हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में या कम बार खानी होंगी। फूड ग्रुप्स निम्नलिखित हैं: 1. सब्जियां – नॉन-स्टार्च वाली: जैसे गाजर, ब्रोकली, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, शिमला मिर्च स्टार्च वाली: जैसे मक्का (कॉर्न), आलू, और हरे मटर 2. फल – जैसे सेब, अंगूर, खरबूजा, केला, बेरीज़, और संतरा 3. अनाज – जैसे चावल, गेहूं, कॉर्नमील, ओट्स, क्विनोआ, और जौ (बार्ली) 4. प्रोटीन – जैसे लीन मीट, चिकन या टर्की, मछली, अंडे 5. डेयरी उत्पाद – बिना फैट या कम फैट वाले दूध, लैक्टोज-फ्री दूध, दही, और पनीर इसके अलावा, डायबिटीज से जुड़ी संभावित जटिलताओं की नियमित रूप से स्क्रीनिंग करवाना बेहद ज़रूरी है — जैसे: डायबिटिक रेटिनोपैथी (आंखों को नुकसान), किडनी रोग, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ (दिल की बीमारी, इन स्क्रीनिंग से किसी भी समस्या का समय रहते पता चल जाता है और उसका इलाज जल्दी शुरू हो सकता है। डायबिटीज के मरीज़ों के लिए पैरों की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नसों को नुकसान और रक्त संचार की कमी के कारण पैर में जटिलताएं हो सकती हैं। चूंकि डायबिटीज का कोई स्थायी इलाज नहीं है, इसलिए नियमित रूप से डॉक्टर से चेक-अप करवाते रहना चाहिए। इससे किसी भी जटिलता को समय रहते रोका, कंट्रोल या टालना संभव हो सकता है। निष्कर्ष हालांकि डायबिटीज का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इसे दवाइयों, हेल्दी लाइफस्टाइल, ब्लड शुगर की निगरानी और नियमित मेडिकल चेकअप से आसानी से कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। अगर सही देखभाल और मैनेजमेंट किया जाए तो डायबिटीज के मरीज़ भी लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स से मदद लेना ज़रूरी है ताकि एक पर्सनलाइज़्ड प्लान बनाया जा सके। याद रखें, डायबिटीज एक सफर है जिसमें हर दिन खुद के लिए बेहतर विकल्प चुनने की ज़रूरत होती है। मोटिवेटेड रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखने से कभी पीछे न हटें।

PCT Blood Test in Hindi - पीसीटी परीक्षण: सामान्य सीमा, महत्व, और फायदे

प्रोकैल्सीटोनीन टेस्ट क्या है? प्रोकैल्सीटोनीन टेस्ट, जिसे पीसीटी ब्लड टेस्ट भी कहा जाता है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो रक्त में प्रोकैल्सीटोनीन के स्तर को मापता है। सामान्य परिस्थितियों में, आपके खून में प्रोकैल्सीटोनीन की मात्रा बहुत कम होती है; हालांकि, जब आप किसी गंभीर बैक्टीरियल इंफेक्शन की चपेट में आते हैं, तो आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों की कोशिकाएं प्रोकैल्सीटोनीन को रक्तप्रवाह (ब्लडस्ट्रीम) में छोड़ती हैं, जिससे आपके पीसीटी ब्लड टेस्ट में प्रोकैल्सीटोनीन का स्तर बढ़ जाता है। खून में प्रोकैल्सीटोनीन का ज़्यादा स्तर गंभीर बैक्टीरियल इंफेक्शन या सेप्सिस के लक्षणों की ओर इशारा करता है। सेप्सिस, या सेप्टीसीमिया, आपके इम्यून सिस्टम की किसी इंफेक्शन के प्रति एक चरम प्रतिक्रिया होती है, जो मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण होती है। यह दर्शाता है कि शरीर में जो इंफेक्शन है, वह आपके ब्लडस्ट्रीम में फैल चुका है। और आपके पूरे शरीर में एक प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर चुका है। इससे सूजन और ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, और अगर समय रहते इलाज न हो, तो यह सेप्सिस तेजी से आपके टिशू को नुकसान पहुंचा सकता है, अंग फेल कर सकता है और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा इंफेक्शन जो सेप्सिस का कारण बनता है, अक्सर आपके फेफड़ों, त्वचा, यूरिनरी ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू होता है। एक प्रोकैल्सीटोनीन टेस्ट आपके हेल्थकेयर प्रोवाइडर को यह सही तरीके से डायग्नोज़ करने में मदद करता है कि आपको सेप्सिस है या आप सेप्सिस की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। यह उन्हें तय करने में मदद करता है कि उन्हें किस तरह का इलाज शुरू करना है ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले कंट्रोल में आ जाए। यह किसलिए उपयोग किया जाता है? प्रोकैल्सीटोनीन ब्लड टेस्ट किस लिए किया जाता है, इसका जवाब है: यह ब्लड टेस्ट यह समझने के लिए किया जाता है कि आप गंभीर रूप से बीमार हैं या नहीं और क्या आपको ऐसा इंफेक्शन है जो पूरे शरीर को प्रभावित कर रहा है, जिसे सिस्टेमिक इंफेक्शन भी कहा जाता है। एक प्रोकैल्सीटोनीन टेस्ट आपके हेल्थकेयर प्रोवाइडर को यह समझने में मदद करता है कि आपको बैक्टीरियल बीमारी है या वायरल। इसका एक उदाहरण बैक्टीरियल या वायरल निमोनिया है, जिसमें समस्या की वजह जानने के लिए प्रोकैल्सीटोनीन टेस्ट किया जाता है। यह जानकारी बेहद ज़रूरी होती है क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरल इंफेक्शन पर असर नहीं करते; ये केवल बैक्टीरियल इंफेक्शन में प्रभावी होते हैं। प्रोकैल्सीटोनीन टेस्ट के अन्य उपयोगों में शामिल हैं: बैक्टीरियल इंफेक्शन या सेप्सिस का निदान करना या उसे नकारना यह समझना कि आपकी सेप्सिस की इंफेक्शन कितनी गंभीर है आपके इलाज की निगरानी करना और यह जानना कि इलाज ठीक से काम कर रहा है या नहीं यह तय करना कि आपके लिए कौन सा इलाज सबसे बेहतर है उन बच्चों में किडनी इंफेक्शन के संकेतों का पता लगाना, जिन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है अधिकतर मामलों में, पीसीटी टेस्ट अस्पताल में उन लोगों पर किया जाता है जो बेहद बीमार होते हैं और इमरजेंसी रूम में होते हैं या अस्पताल में भर्ती होते हैं। मुझे पीसीटी टेस्ट की ज़रूरत क्यों है? अगर आप गंभीर बैक्टीरियल इंफेक्शन या सेप्सिस के लक्षण दिखा रहे हैं, तो आपका डॉक्टर प्रोकैल्सीटोनीन टेस्ट कराने की सलाह देगा। अगर आप नीचे दिए गए लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें: भ्रम या कन्फ्यूज़न तेज़ दिल की धड़कन पसीने से भीगी या चिपचिपी त्वचा बुखार या ठंड लगना निम्न रक्तचाप सांस लेने में तकलीफ अत्यधिक दर्द सेप्सिस एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसीलिए समय पर इलाज लेना बेहद ज़रूरी होता है ताकि आपकी हालत और न बिगड़े। पीसीटी टेस्ट के दौरान क्या होता है? एक लैब टेक्नीशियन या हेल्थकेयर प्रोवाइडर आपकी बांह की नस में एक छोटी सी सुई चुभाकर ब्लड सैंपल लेता है। खून की थोड़ी सी मात्रा को एक टेस्ट ट्यूब या वायल में इकट्ठा किया जाता है, जिसे आगे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। ये टेस्ट पांच मिनट से भी कम समय में पूरा हो जाता है, और जब सुई अंदर जाती है और बाहर निकलती है, तो आपको हल्का दर्द, चुभन या झटका महसूस हो सकता है। क्या मुझे टेस्ट के लिए किसी तरह की तैयारी करनी होगी? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रोकैल्सीटोनीन ब्लड टेस्ट एक साधारण टेस्ट है, इसलिए इस टेस्ट के लिए आपको किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं होती। क्या इस टेस्ट से कोई खतरा होता है? प्रोकैल्सीटोनीन टेस्ट में बहुत कम या बिल्कुल भी खतरा नहीं होता क्योंकि यह एक सामान्य ब्लड टेस्ट है। आपको सुई लगाने की जगह पर हल्का दर्द या थोड़ा नीला पड़ना महसूस हो सकता है, लेकिन ये लक्षण जल्दी ठीक हो जाते हैं। पीसीटी टेस्ट के परिणाम क्या दर्शाते हैं? आपके प्रोकैल्सीटोनीन ब्लड टेस्ट के नतीजों की व्याख्या अन्य क्लीनिकल जांचों और लैब टेस्ट के नतीजों के साथ मिलाकर की जाती है। अगर आपके नतीजे प्रोकैल्सीटोनीन टेस्ट की सामान्य सीमा से ज्यादा आते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि: आपको सेप्सिस होने की संभावना है आपमें गंभीर सिस्टमिक बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है, जिससे आपको सेप्सिस होने का खतरा हो सकता है आपको गंभीर सेप्सिस होने और सेप्टिक शॉक में जाने का खतरा हो सकता है, यह एक जानलेवा स्थिति है, जिसमें शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता और वे काम करना बंद कर सकते हैं जितना अधिक आपका प्रोकैल्सीटोनीन टेस्ट का स्तर होगा, उतना ही ज्यादा सेप्सिस या सेप्टिक शॉक होने का खतरा होगा अगर आपके खून में प्रोकैल्सीटोनीन का स्तर हल्के से लेकर मध्यम तक बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब हो सकता है: सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा कोई अन्य स्थिति, जैसे कि ट्रॉमा से टिशू डैमेज, हाल ही में हुई सर्जरी, गंभीर हार्ट अटैक या कोई बड़ी जलने की घटना बच्चों में यह स्तर किडनी इन्फेक्शन को भी दर्शा सकता है अगर प्रोकैल्सीटोनीन का स्तर कम है, तो इसका मतलब है कि आपको सेप्सिस होने की संभावना कम है, लेकिन हो सकता है कि: आपको कोई लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की शुरुआत के लक्षण हो सकते हैं जो लोग सेप्सिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करवा रहे हैं, उनके लिए प्रोकैल्सीटोनीन का कम स्तर यह दर्शाता है कि इलाज असरदार हो रहा है। प्रोकैल्सीटोनीन का स्तर अधिक क्यों होता है? पीसीटी ब्लड टेस्ट में उच्च स्तर अक्सर मेडुलरी थायरॉयड कैंसर के मामलों में पाया जाता है। हालांकि, यह टेस्ट इस बीमारी की डायग्नोसिस या मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपके पीसीटी टेस्ट में उच्च स्तर सिर्फ यह संकेत देता है कि आपके शरीर में कोई गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेप्सिस मौजूद है। यह टेस्ट यह नहीं बताता कि इन्फेक्शन किस प्रकार के बैक्टीरिया के कारण हुआ है, इसलिए इसे अन्य लैब टेस्ट्स की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रोकैल्सीटोनीन का उच्च स्तर सेप्सिस और मेनिन्जाइटिस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना को दर्शा सकता है, लेकिन यह परीक्षण बैक्टीरिया के प्रकार का पता नहीं लगाता। इसलिए अगर अगर आपके पीसीटी टेस्ट में उच्च स्तर पाया गया है, तो जरूरी है कि आप अपनी रिपोर्ट किसी मेडिकल एक्सपर्ट को दिखाएं और उन्हें ही इसकी सही व्याख्या करने दें। निष्कर्ष प्रोकैल्सीटोनीन टेस्ट एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है जो गंभीर लक्षण दिखा रहे मरीजों में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के बीच फर्क करने में मदद करता है। यह जानने में मदद करता है कि आपको सेप्सिस या सेप्टिक शॉक का कितना जोखिम है। मेट्रोपोलिस लैब्स में प्रोकैल्सीटोनीन टेस्ट सहित सभी जरूरी डायग्नोस्टिक टेस्ट्स की सुविधा उपलब्ध है। समय पर सही जांच करवाने से आप सही इलाज शुरू कर सकते हैं, इसलिए आज ही हमारे एक्सपर्ट्स से अपॉइंटमेंट लें।

1744887454.webp)